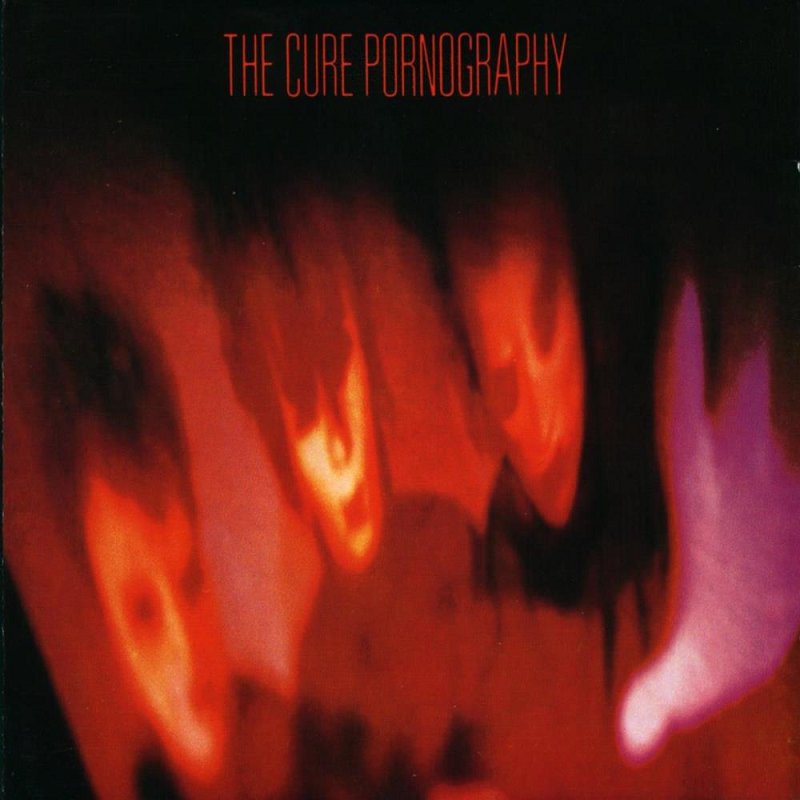

Pornography – The Cure, 1982

C’était pourtant une toute autre rengaine qui tournait en boucle, à longueur d’ondes, se répondait en échos de plateau en plateau, ricochait de site en réseaux sociaux : la petite voix lancinante de la liberté d’expression. À l’ère de la libre parole, ils étaient de plus en plus nombreux, les politicards, à se plaindre d’être victimes de censure, accusant les médias de fermer l’antenne à leur discours de haine. Le matin à la radio, le midi sur les chaînes d’info, repris l’après-midi sur la toile et toute la soirée sur les réseaux sociaux, ils se lamentait d’être empêché de dire ce que la fantasmée majorité silencieuse pensait tout bas, ou plus sûrement ce qu’ils avaient à dire. Il était obscène de voir à longueur de débats ou d’interview, d’émissions ou de reportages, certains se répandre sur l’atteinte à leur liberté d’expression quand des millions n’avaient pas voix au chapitre, à peine droit de citer.

Notre homme avait l’impression d’entendre cette indécente complainte depuis une centaine d’années. Il l’avait entendu plus jeune de la bouche d’un borgne bedonnant et fasciste, figure de proue d’un racisme décomplexé, frère siamois de ses précurseurs. À l’époque, il était aussi seul que le vieux tonton gâteux qui vocifère ses insanités aux repas de famille. Les corps des victimes de ses prédécesseurs n’étaient pas encore suffisamment froids pour que sa voix salace ait le droit de cité. Mais, à force de provocations, qui lui valurent condamnations morales, politiques et judiciaires, il traça son sillon dans un champ sémantique encore marginalisé en jouant sur les mots. Ses outrances lui permirent de forcer la portes des médias et, même si journalistes et politiques n’hésitaient pas à le sortir sans trop de ménagement, ils devaient pour cela, ouvrir la fenêtre d’Overton. Ses provocations impudiques instillèrent son discours dans le débat publique et il y planta ses idées comme autant de graines de la haine à venir. La vieille baderne raciste, sexiste, homophobe, jouait maintenant avec les maux d’une société se consumant par excès de consommation. Prenant le relai de la course à l’échalote présidentielle, ce fut sa fille qui fit valoir sa sacro-sainte liberté d’expression, brandie tel l’étendard souillé de sa dignité bafouée. Pas un plateau, pas une chaîne, pas une émission, pas un canal où ses lieutenants, dans une débauche d’effets spécieux, ne brandissent bravachement ce flambeau immonde. Les graines germaient et bientôt viendrait le temps de la moisson.

Et ils étaient nombreux à vouloir récolter les fruits de ce patient travail de gangrène idéologique. À tel point que concurrents du même courant ou détracteurs évoluant vers le même attracteur, tous et toutes se mirent à jouer les victimes de l’autel médiatique. Ça plaisait à celles et ceux qui jamais n’avaient accès aux feux de la rampe plus que leur quart d’heure de gloire réglementaire. Les coureurs de micros s’étaient pris en pleine face la méfiance grandissante des lecteurs-auditeurs-téléspectateurs vis à vis des médias et, chacun pour sa gueule, tentait de se faire passer pour victime du système médiatique dont il vivait pourtant grassement. La haine des médias était l’interface entre beaux parleurs et sans voix. Une haine affectée à la bouche. Une haine intrinsèque à l’oreille.

La ficelle était grosse mais elle tenait les auditeurs suspendus aux gesticulations des orateurs. Dans ce jardin suspendu les prédicateurs de frayeurs tenaient le haut du pavé. Les haut-parleurs bavaient leur fiel, pissaient leur venin et le creux de la voie se noyait dans cette aigreur immonde. De cette pudibonde pornographie personne ne sortaient indemne, ni orateurs, ni auditeurs. Tous étaient corrompus par le pouvoir et l’argent qui en découlait… ou par l’argent et le pouvoir qu’il instillait. Le trou noir médiatique avalait tout ce qui se trouvaient sous l’horizon des évènements et aucune lumière ne brillait plus. Pas le moindre phare pour brailler dans le noir, à peine quelque étincelle étouffée avec célérité par leur propre singularité.

Un effet à court terme de cette défiance envers les vendeurs d’infos fut qu’elle gagna le discours de l’autorité elle-même. Le gouvernement ne pouvait évidemment pas hurler à la censure en ce qui concernait sa parole, mais il distilla le doute, prétendant être systématiquement attaqués, à chaque article un tant soit peu critique, raillant la bien-pensance de la classe journalistique. Le président lui-même, enfant de l’ère numérique, tête d’ange au regard d’acier et aux dents acérées, ne fut pas le dernier à se lancer dans cette joute sémantique. C’était pour lui naturelle : c’était sa nature profonde qui parlait et un calcul politicien réfléchi.

Sa parole devait porter la solennité de la fonction, sa voix était celle de l’autorité, son verbe faisait loi. Ses mots parlaient à toutes et tous. Et lorsqu’il s’exprimait, c’était au nom du peuple tout entier. Il parlait pour tous, pour toutes, dans tous les sens du terme. Le président voulait sa parole précieuse et à l’ère des flux continus, elle devait donc revêtir une certaine rareté. À côté de ses propos présidentiels, il développa une langue qui se voulait plus « populaire ». Il prenait alors l’accent du sens commun pour distiller son mépris de classe. Il basa la com’ de l’homme dans l’habit de président sur ce qui avait si bien fonctionné en campagne : des apartés piquantes, censées emprunter à la langue de la plèbe son bon sens et sa forme directe. Il s’y vautrait comme dans le vice et le cynisme. Mais sous les mots familiers se cachaient toujours la même pensée : celle qui fait de celles et ceux qui ne réussissent pas des feignants, des sans costards, des hommes et des femmes qui n’ont pas le sens de l’effort, incapables de traverser la rue pour trouver un travail, des réfractaires, des illettrées… à l’opposé des mots élogieux employés par le président lorsqu’il ventait les dirigeants, ceux qui entre eux prennent et s’accaparent les richesses. Oh, ce n’était pas inédit, d’autres avant lui avaient dégainé le karcher face au bruit et l’odeur, fait des moulinets avec les poings escorté de gros bras, crié « cass-toi pauv’ con » à un sans-dents. Le président actuel avait même osé, sous bonne escorte, un « qu’ils viennent me chercher » à l’adresse d’une foule de mécontents.

Or, ce que les mots du président dévoilaient, c’était la bêtise crasse de sa classe et une méconnaissance du peuple, reconnues uniquement à travers des clichés éculés. C’était l’humour oppressant de sa caste, débarrassé de ses habits classes et qui avait revêtu de vulgaires frusques. Qu’il usa d’un ton de confidence, ou chargés d’ironie, ses propos apparaissaient toujours méprisants. Il était incompris ou délibérément mal compris. Il ne comprenait pas et hurlait au complot de l’opposition ou de puissances étrangères. Les journalistes, l’opposition, cherchaient forcément la petite bête à tous ses tics de langage. Il ne pouvait en être autrement. Les médias – qui avait largement contribuer à son élection – devinrent sa bête noire.

Le président ne pouvait crier à la censure, c’eut été incongru. Il préféra tirer la corde des « fake news ». Il lui semblait que la presse ferait un parfait bouc-émissaire en lui permettant de joindre sa voix à celle d’un peuple irrité par une presse engoncée dans une culture commune et bourgeoise. Oh, certes, leurs manières de voir le monde pouvait diverger, mais le point de vue - la ligne éditoriale, véritable ligne de fuite en avant commerciale - demeurait le même. Si tous ne regardaient pas les mêmes facettes du monde, tous voyaient par le biais des mêmes perspectives. Celles d’hommes, de quelques femmes, de pouvoir et de contre-pouvoir institutionnels. Le petit théâtre des cruautés de celles et ceux qui se mettaient en scène, aux fenêtres de tous les écrans. Et le président était le leader de ces dealers d’opinions, de promesses, flatteries dont ils vivaient, ça coule de source, aux dépends de celles et ceux qui écoutent.

Le président savait que ce qu’il reprochait à la presse était tout autre. Ce n’était évidemment pas sa servilité vis à vis des puissants, mais plutôt cette fâcheuse tendance qu’avaient encore quelques journalistes connus et reconnus à chercher des noises à quelque strart’uper disruptif, capitaine d’industrie installé, à quelque fleuron national de l’innovation, et même, ça va sans dire, à quelque politicien pris en flagrant délire. L’attaque sous l’angle des fake news lui permit même de compléter de façon inattendu la loi de protection du secret des affaires, passée peu de temps auparavant et qui réduisait les possibilités d’enquêter sur les multinationales de ses amis. Le président se frottait les mains de l’habileté avec laquelle il avait réussi, une fois de plus, à donner l’impression d’être auprès de son peuple, tout en en faisant retomber les bénéfices sur la caste qui l’avait assis sur le trône. Mais il dû vite déchanter. Contrairement à ses attentes, le peuple ne prit pas sa loi anti-fake-news comme une critique des médias, mais plutôt pour un rappel immoral à l’ordre économique des patrons de presse. Il faut dire qu’il avait, une fois de plus, lancé tel une locomotive folle, dans un discours devant mettre l’accent sur les responsabilités des patrons, l’une de ses petites phrases assassines qui faisaient dérailler la sérénité de son équipe de com’. Il inaugurait alors un nouvel incubateur de start-uppers, parlant sans notes, aux entrepreneurs au milieu de la presse, dans un ancien dépôt ferroviaire, il lâcha sans sourciller : « Une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c’est un lieu où on passe. Parce que c’est un lieu qu’on partage ».

Le président n’avait pas compris pourquoi cela avait tant choqué. Il était décidément un incompris. D’autres avant lui avait parlé de ceux qui ne sont rien. Même L’Internationale exhorte : « Nous qui n'étions rien, soyons tout ». Alors, quand son équipe de com’ lui expliqua qu’il aurait dû dire « les gens qui n’ont rien », le président les envoya chier. Sans doute avaient-ils raison sur la forme, mais au fond, ça ne changeait rien. Ça prouvait juste que ce n’étaient pas les mots mais bien sa personne qui était attaqué. Des gens qui n’ont rien, des gens qui ne sont rien, pour lui c’était limpide, c’était la même chose. Quand on a rien, on est rien. Pour être, il faut avoir. On est ce qu’on possède. Nos biens sont notre bien être. Il en va ainsi depuis l’origine du monde. C’est une vérité ! Pourquoi donc ces fichus pouilleux, ces pouilleuses fichues, s’offusqueraient-elles qu’on nia leur existence ? Comment pourraient-elles se satisfaire d’exister sans posséder ? Les êtres, les objets que l’on possède finissent par nous posséder, semblait lui répondre une rumeur de la foule. Il éclata d’un rire étouffé par une certaine gêne. Comment des objets pourraient-ils être ses maîtres ? Comment sa voiture, sa maison, toutes ses possessions pourraient-elles le posséder ? Par quel miracle sémantique ce changement de sens pouvait-il bien opéré ? À force de dépouiller les mots de leur sens, le langage même perdait son intérêt. Si les mots ne veulent plus rien dire alors on peut leur faire dire n’importe quoi. Le président était incapable d’entendre ça, de comprendre ça.

Notre homme se rappelait le jour étrange où il avait entendu la sentence présidentielle à la radio. Il se souvenait l’écœurement ressenti à l’écoute de cette opposition entre ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien. Il y pensait parfois, souvent, tant et tant, jusqu’à dé-penser, tournant et retournant la petite phrase du grand homme, la grande phrase du petit homme. La disséquant, l’autopsiant,la dépeçant. C’était encore et toujours cette dichotomie entre les premiers de cordée et les premiers de corvée. La maladresse du président était presque drôle à force d’être naïve. On sentait bien au ton – que le président aurait voulu chaleureux mais qui sonnait froid comme un hall de gare - de sa harangue que le président – au-delà de l’aréopage présent – voulait parler à son peuple. Une façon de mettre en scène l’adresse aux bons bourges de se préoccuper des pauvres bougres. Mais la pensée profonde du président refaisait surface à travers ses mots improvisés. Les gens qui ne sont rien. Notre homme repensa à la phrase d’Albert Camus : « Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme ». Puis il prit la tangente dans les mélodies les plus crues des Cure. « Give me your eyes, that I might see the blind man kissing my hands. », susurra-t-il, emporté par la musique vers des rivages dont le sable scella ses paupières.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire