CLOSER – Joy Division, 1980

Des semaines, certainement des mois plus tard, notre homme prit le temps de regarder la vidéo du discours pestilentiel. Il en resta coi. Lui qui avait depuis des décennies maintenant la sensation que celles et ceux qui prenaient la parole n’étaient plus rien d’autre que de grandes gueules, dû se rendre à l’évidence, son impression prenait corps. Ce qu’il n’avait jusqu’alors perçu que dans le grain de voix des hommes et femmes de radio gangrenait l’image. Il était le spectateur effaré d’une exhibition d’atrocités. Le président ne mâchait pas ses mots mais son propre visage. Plan serré. Son nez qui, par le gosier, fut avalé le premier. Gros plan. Ses yeux roulèrent de leurs orbites aux commissures des lèvres, en longèrent l’ourlé avant de choir dans la cavité buccale et qu’un coup de dents net ne tranchent les nerfs optiques. Zoom. Ses oreilles furent entraînées par le glissement de la face présidentielle jusqu'à la faille vestibulaire où s’agitait une langue frénétique. Très gros plan. Son menton remonta avec un filet de bave aspiré par l’orifice langagier qui ne cessait de croître. Nouveau zoom. Enfin, son front s’enfonça à son tour vers l’effondrement gigantesque, trou bordé de lippes énormes d’où s’échappaient encore des trains de mots insensés. Zoom arrière / plan rapproché. Au-dessus du costume, toujours attaché par un cou fin et agité, trônait dorénavant une bouche immense coiffée de la chevelure de l’homme en habit de président, telle une moustache ridicule.

La transformation était invisible si on ne regardait la vidéo qu’une fois. Mais notre homme la regarda encore et encore, tant et tant, enchaînant joint sur joint, jusqu’à ce que le lent déroulé de la métamorphose ne s’impose à ses yeux. Comme on déroule le négatif, image par image, pour dévoiler le film. La séquence trouvée sur le net ne durait en elle-même qu’une minute trente sept. Il fallait enchaîner vingt cinq visionnages pour que la métamorphose opère. Et il avait répété l’opération près d’une dizaine de fois. Lorsqu’il arrêta, s’effondrant dans son canapé, notre homme avait devant les yeux, sur l’écran de son ordinateur, un visage qui n’était plus que lèvres charnues et membraneuses, une figure effacée de sa propre face. Notre homme ne savait que penser. Était-ce réel ? Est-ce qu’il délirait ? Était-ce un morphing glissé sur les images de youtube par un facétieux hacker ? Son esprit lui faisait-il prendre des vessies pour des lanternes ? Était-ce un moyen pour une fin ? Une hallucination collective qui – enfin – montrerait la véritable vacuité des beaux parleurs ? Une sorte de métaphore visuelle... une métaphormose ?

Émergeant peu à peu du brouillard épais dans lequel il était plongé, il prit conscience qu’il venait de passer près de six heures à visionner la séquence. Il l’avait mater, remater, jusqu’à démâter, restant quelques minutes abasourdie entre les séances, sans ressentir la faim ni la soif, pas même l’envie de pisser. Il avait été comme avalé lui aussi, par la fascination de ce qu’il avait vu. Il était tombé dans une faille spatio-temporelle d’où il semblait maintenant réussir à s’extraire. Il reprenait pieds peu à peu, se leva et sortit dans son bout de jardin. Il ôta ses vieilles docs Martens, ses chaussettes et foula l’herbe sèche en soufflant comme pour évacuer l’air emprisonné dans ses poumons. Ce qu’il avait vu lui avait coupé le souffle et il avait besoin de sentir maintenant ses pieds s’ancrer dans la terre. Ses orteils fouillaient le sol, s’enfonçaient comme les racines profondes de son humanité. Il leva les bras au ciel, écartant les doigts comme les branches d’un arbre, tourna son visage vers le lune brillante et respira, longuement, doucement, profondément. Et il se mit à pleuvoir. À verse. Il resta encore un moment, giflé par la pluie, balayé le vent.

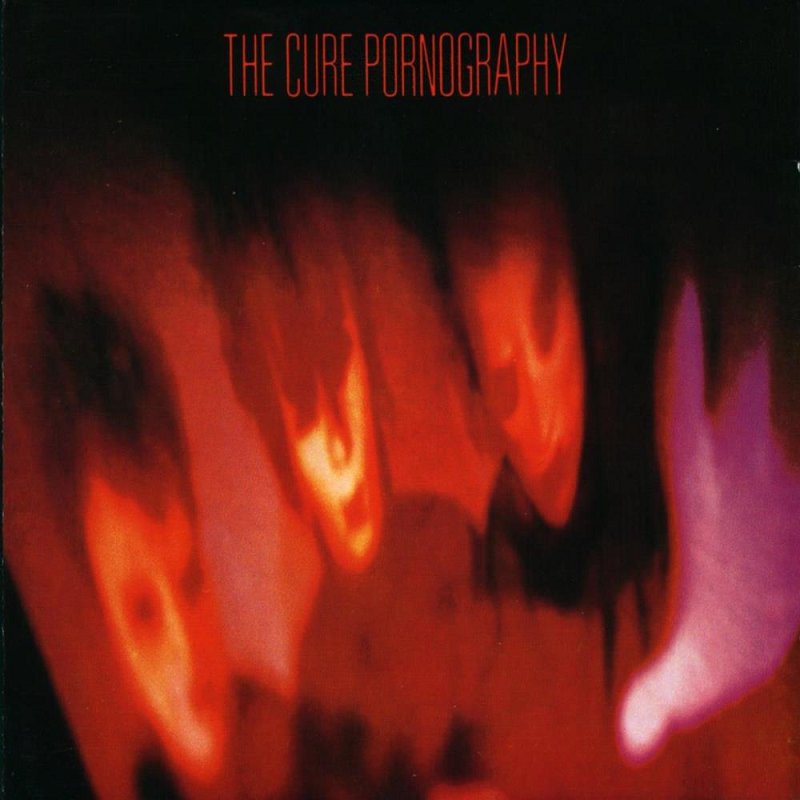

Après sa nuit d’horreur, façon pochette criarde du Kiss me Kiss me Kiss me des Cure, notre homme avait pris sa journée et la passa chez lui. Son cerveau lui faisait l’effet d’être un chewing-gum, mâchouillé puis recraché par les lèvres géantes qui, médiatisées à l’excès, faisaient de son esprit leur colonie. Quelque fut le média qu’il ouvrait, il y avait une bouche gigantesque à l’antenne. Et il en ouvrit des médias dans les vingt-quatre heures qui suivirent. Les transformations touchaient en premier lieux – cela ne l’étonna guère – les langues les mieux pendues, les belles gueules aux dents longues et aiguisées à force de rayer le parquet des palais du pouvoir. Les voix de la com’, les grandes gueules des talk-show, les penseurs médiatiques et autres spécialistes patentés et pourtant tant tentés par les feux de l’actualité. Les journalistes. À celles des grands médias, s’agrégèrent ces nouvelles voix issues des autoroutes numériques. La caste réduite des écrans, petits et grands, des ondes modulées, en fréquences ou en amplitudes, avait explosé avant de se reconfigurer. Mais les voies du net étaient aussi impénétrables que celle du seigneur, pour qui n’a pas les bons codes, les logarithmes du paradis, nouveau paradigme en matière de rythme de vue. Ces nouvelles voix, influenceurs, youtubeurs, étaient élevées en batteries dans de gigantesques silos par des méta-propriétaires de données. « Si c’est gratuit c’est toi le produit », prétend l’adage de l’âge digital.

Le net avait un temps donné la possibilité aux anonymes de se faire entendre sur la toile. Mais le net des débuts avait subi le même sort que les radios libres : très vite privatisé ! Oh oui, certes, tous et toutes étaient encouragé.e.s à s’exprimer, à donner un avis sur tout. Chaque ego devenait la chapelle individuelle à défendre contre vents et marrées et surtout contre tous et toutes. L’Autre. Le différent. L’individu glorifié dans son collage personnalisé de données, de connaissances, de compétences, de projets, de réseautage, dans le subtil équilibre des sentiments, des ressentiments, des amitiés, des inimitiés, de couleurs des taux ou de douleurs de peaux, des taxes, des cracks du cac... 40 voleurs jouent à la bourse le coût de la vie de celles et ceux pour qui elle n’a pas de prix. Et ça krach. Nulle différence de classe. Aucune distinction de race. Pas plus que de diversité de genre. Un avatar n’est d’aucune minorité. Juste la majorité tellement silencieuse qu’on peut lui faire dire ce qu’on veut, si tant est qu’on ait un peu de gueule. Rarement un mot plus haut que l’autre, mais une pensée toujours plus basse. Et si dans ce désert de prêches de malheurs quelques voix sages résonnaient, elles l’étaient moins en parole qu’à la manière d’images.

Les bouches donnaient chair aux voix. Elles étaient l’appareil phonatoire des êtres humains. Au-delà des lèvres volubiles pointaient une langue, le langage, la culture, une vision du monde. C’était la caisse de résonance du palais et ses vibrantes cordes vocales. C’était un gouffre. C’était un souffle. La bouche ouvre aussi sur la respiration. C’est une pause. Un silence. Une inspiration avant que le souffle même de la vie porte nos grandes idées ou nos petits malheurs, les mots sous toutes leurs formes, les noms propres ou les communs, toute la clique des adjectifs, les verbes évidemment, conjugués pour chaque personne à tous les temps et sur tous les tons, les mots de liaison, ces petites attentions qui mettent de l’huile dans les rouages. On s’inquiète ou on s’agace. « Mais où est donc Ornicar ? ». Il articule les propositions, quitte à se mettre parfois en mauvaise posture.

Il y avait tant de bouches. Trop de bouches déformées par la haine, quand les maux se changent en mots crachés. Et tant de mots sur les lèvres. De gros mots ou des petits mots gentils. Des mots doux, d’autres salaces. Des sucrés et de bien épicés. Des mots hurlés, d’autres susurrés. Des tendres et des mots durs. De ceux qui blessent. Aussi des mots qui réconfortent, parfois. Trop rarement des mots d’excuse. Tous ces mots qui s’échappent des bouches ouvertes, qui en tombent ou y montent, ces lèvres qui disent tous les mots qui leur viennent à elles-mêmes. Beaucoup de mots qui dépassent la pensée, cette grande absente. Car le monde des bouches était paradoxalement celui du silence de leur petite voix intérieure. Les bouches ne voulaient pas que tous leurs mots, les seuls qu’elles entendaient encore, tombent dans l’oreille d’un sourd, ou pire encore dans une de celles qui ne veulent pas entendre. Les bouches, elles, étaient incapables d’écouter. Elles n’entendaient que ce que d’autres bouches leur disait dans l’étreinte des museaux. Dans un sourire ou une grimace, dans un pincement ou un bâillement réprimé. Dans un bouche à bouche. Et certaines bouches avalaient de véritables couleuvres de bronze coulées par d’autres trous bêlant quand d’autres montraient les dents, serraient les mâchoires à saigner des gencives… quelques-unes, plus rares, mordaient quand la langue n’était plus assez tranchante, et que les lèvres n’étaient plus mêmes lues.

La bouche symbolisait le sens du goût, même si le sens en est parfois plus discutable que le goût lui-même. Le plaisir de la bouche… les plaisirs ! Car la bouche c’était aussi le baiser, langoureux ou passionné, interminable ou fugace. La langue sert à lécher, danser sur un gland ou à titiller un clito, les lèvres sucent, enserrent comme un anus. Les lèvres, supérieures ou inférieures, grandes ou petites, embrassent en un mot leur propre double-sens, un 69 qui met cul par-dessus tête, ce mot qui lie cuisine et cul, qui relie parole et silence. Les dents mettent, elles, parfois quelques petits coups dans une épaule, prises de fièvre charnelle. La bouche représentent l’amour. Métaphore sensuelle. Images sexuelles. On dévore comme on aime ! On se repaît de ce(ux) qu’on aime.

Les bouches incarnaient la société ou la République. Oh, il y avait bien parmi elles quelques voix honnêtes, des mots rares et cinglants, voire même une parole radicale. Il y avait des bouches qui étaient des porte-paroles, des porte-voix, c’est vrai. Des voix qui avaient encore cœur et âme. Mais elles faisaient partie de ces gueules dont les médias attendaient qu’elles fassent le buzz. Et elles s’en délectaient. Elles n’étaient pas bouche pour rien. Elles aimaient d’autant plus s’écouter parler qu’elles parlaient pour les autres… plus vraiment à leur place, mais en s’adressant à elles, pour montrer à quel point elles les représentaient bien. Leur langue s’en gonflait d’orgueil. Les propos de ces bouches savantes étaient intéressants mais leur volonté d’incarner la voix des sans-voix les disqualifiaient à l’évidence. Notre homme vit même dans une émission de nuit, une bouche mutique. Elle n’avait pas perdu la voix mais contestait la voie que prenait le monde, et en conséquence menait une grève de la parole qui ne rompait pas le silence sémantique qui entourait sa présence médiatique, un cri muet aux yeux du monde. Elle était une voix à l’isolement, en exode, sorte de nouvelle Pâque de la parole sacrée. Une absence de sentences que ne pouvaient percevoir les spectateurs passifs, toujours et encore abreuvées à flux continus par l’éternel bavardage médiatique. Un véritable floutage de gueule.